上海高研院/UCL/EPFL/剑桥大学合作Nat. Commun.:高精度同步辐射揭示键能对催化活性的影响

氨气 (NH3) 是一种常见的空气污染物,其主要来源包括化工合成工业(如氨气合成、硝酸生产、氨燃料电池)、交通运输业的脱硝尾气排放,以及一些室内装修材料等。随着氨作为能源载体的应用,未来NH3排放量可能进一步增加,氨气选择性催化氧化(NH3-SCO)技术是将NH3转化为N2,是控制排放的关键方法,其目标是在低温下实现高转化率,同时在高温下保持高选择性。为了推进NH3-SCO 技术的发展,构建高效催化剂是核心工作之一。实现高活性、高N2选择性和高稳定性的催化剂设计,首先需要深入研究NH3氧化的反应机理。

针对以上问题,中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”)联合英国伦敦大学学院(UCL)、洛桑联邦理工学院(EPFL)和剑桥大学,通过一系列先进的原位和准原位X射线光谱技术(HERFD-XANES, VtC-XES, operando XAFS, NAP-NEXAFS)在NH3-SCO领域有新的认识。研究成果以“Lowering the Cu-O bond energy in CuO nanocatalysts enhances the efficiency of NH3 oxidation”为题发表在Nature Communications上。

研究通过使用不同的还原剂(NaBH4和H2)制备了两种具有相同化学组成但电子结构迥异的双金属催化剂(CoBCu/Al2O3和CoHCu/Al2O3)。综合运用HERFD-XANES、VtC-XES、operando XAFS、in-situ NAP-NEXAFS等多种先进的X射线光谱技术,并结合其他表征手段,详细研究了它们的电子结构及其在氨选择性催化氧化(NH3-SCO)反应中的性能。本研究清晰地揭示了从原子级结构(Cu-O键长)到电子结构(键强/跃迁能),再到材料性质(氧化还原能力),最终影响催化性能(反应活性与选择性)的完整构效关系链。这项工作不仅开发了一种高效的非贵金属催化剂,更重要的是为理性设计高性能催化剂提供了坚实的科学基础:通过精准调控局部配位环境来优化电子结构,从而定向增强所需性能。

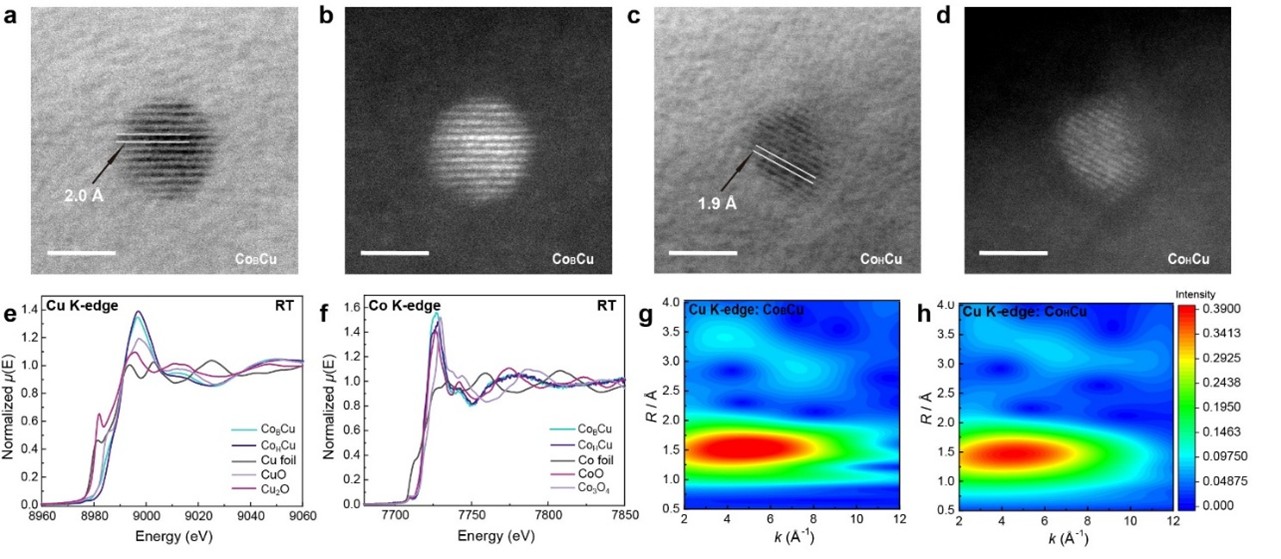

图1 HRTEM和小波变换揭示键长差异

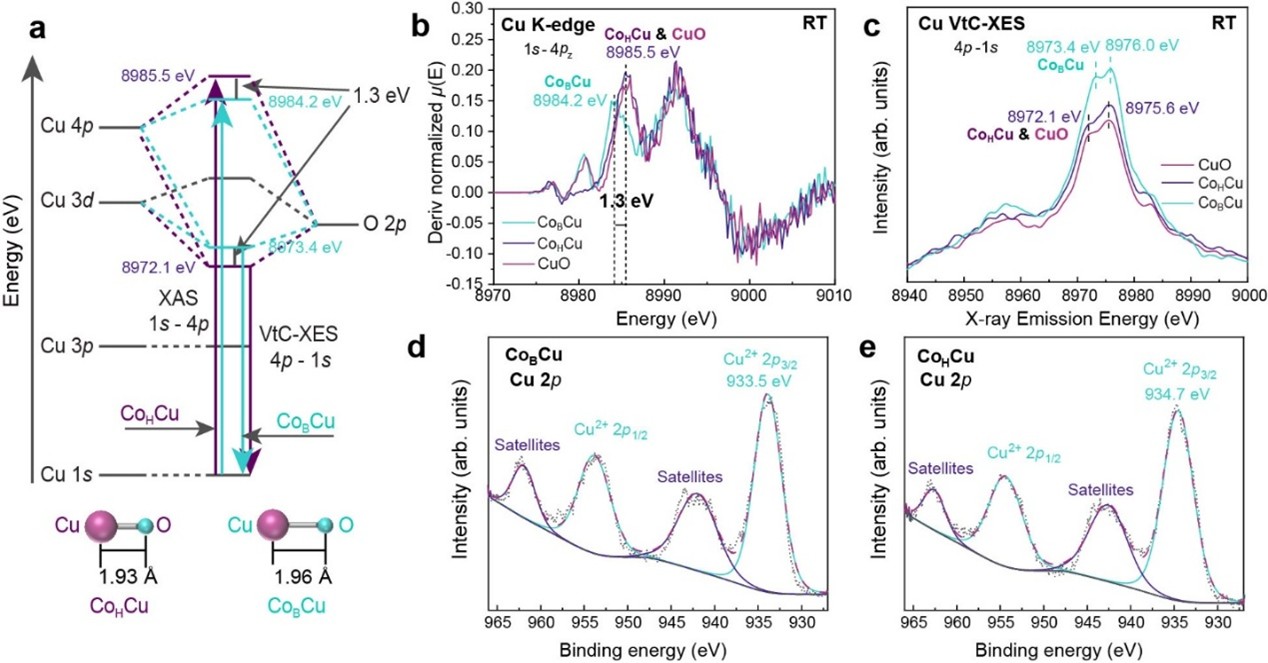

图2 HERFD-XANES和VtC-XES揭示Cu-O键成键和反键轨道差异

该工作的第一作者为上海高研院陈露研究员(低碳转化科学与工程中心碳排放核算与碳捕集利用封存团队),通讯作者为陈露研究员,Paul Dyson教授,Feng Ryan Wang教授。

文章链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-64415-w

附件下载: