上海高研院创制新型催化剂实现高效甲醇重整制氢

甲醇蒸汽重整(MSR)作为一种经济高效的原位制氢技术,与质子交换膜燃料电池(PEMFCs)的耦合,可推动氢能系统去中心化、小型化和便携化发展,在交通领域潜力巨大。然而,传统催化剂稳定性有限、CO选择性高,导致使用寿命短且易造成后端PEMFCs中电极中毒。

针对上述问题,中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”)绿色碳科学团队基于前期CO2转化过程中纳米颗粒催化剂的微观机构和局部电子性质精准调控的基础上(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 6037; ACS Catal. 2023, 13, 5, 3055; ACS Catal. 2024, 14, 3, 1324; Chinese J Catal., 2025, 71, 146, 157; Appl. Catal. B Environ., 2022, 316, 121669; Chem. Eng. J., 2023, 473, 145458),成功创制了相界面受限的单原子催化剂,形成的Cd-O-Ti相界面位点具有独特性质,展现出优异的甲醇蒸汽重整性能。该研究成果近期以“Phase-interface-anchored cadmium single-atom catalysts for efficient methanol steam reforming”为题发表在Nature Communications期刊上。

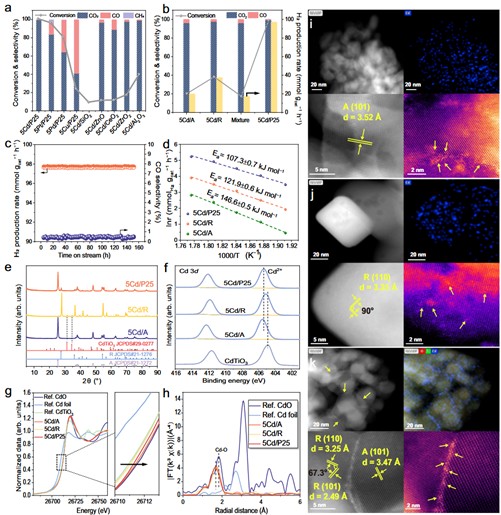

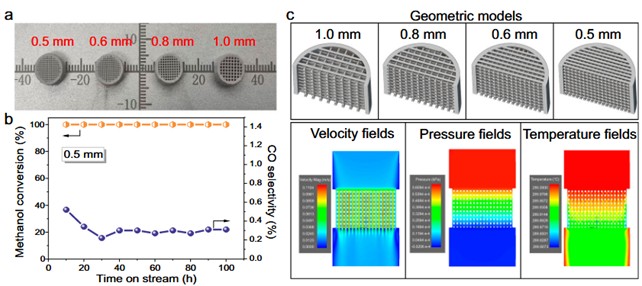

研究发现,与其他金属相比,由于Cd与P25相界面具有能量适配性,Cd原子可稳定锚定于P25的锐钛矿(101)-金红石(110)相界面缺陷处,形成具有不对称几何与电子特性的Cd-O-Ti相界面位点。这一独特结构增强了电子转移及反应物的吸附活化能力,使得其氢气产率分别是锐钛矿和金红石表面单原子位点的15倍与8倍,同时实现了100%甲醇转化率、超低CO浓度(~0.1 mol%)及超150小时的稳定性(图1)。通过H₂预处理后,相界面密度最高可达10.1 m² g⁻¹,氢气产率进一步提升至292.9 mmol・g⁻¹・h⁻¹。结合原位红外、动力学同位素效应及理论计算等表征手段,证实反应遵循甲酸盐分解路径,相界面位点显著降低了甲酸盐形成及H₂O吸附解离的能垒,同时抑制CO生成,从而解释了其优异性能的成因。此外,该粉末催化剂可通过3D打印制成千克级多孔整体式催化剂,进一步优化反应过程中的传质与传热效率,使CO浓度降至0.07 mol %(图2)。

图1 催化剂的结构及性能

图2 3D打印及CFD模拟

此项工作阐明了相界面单原子的形成机制,实现了相界面密度的可控调节,揭示了界面位点的反应机理并建立了清晰的构效关系,为新型单原子催化剂的设计及实用化MSR催化剂的开发提供了重要思路。

该论文的第一作者为张书南,通讯作者为王慧研究员,X-射线吸收表征通在BL11B线站开展in-house研究完成。该研究得到国家自然科学基金和国家重点研发计划的支持。

文章链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63060-7

附件下载: