科技动态

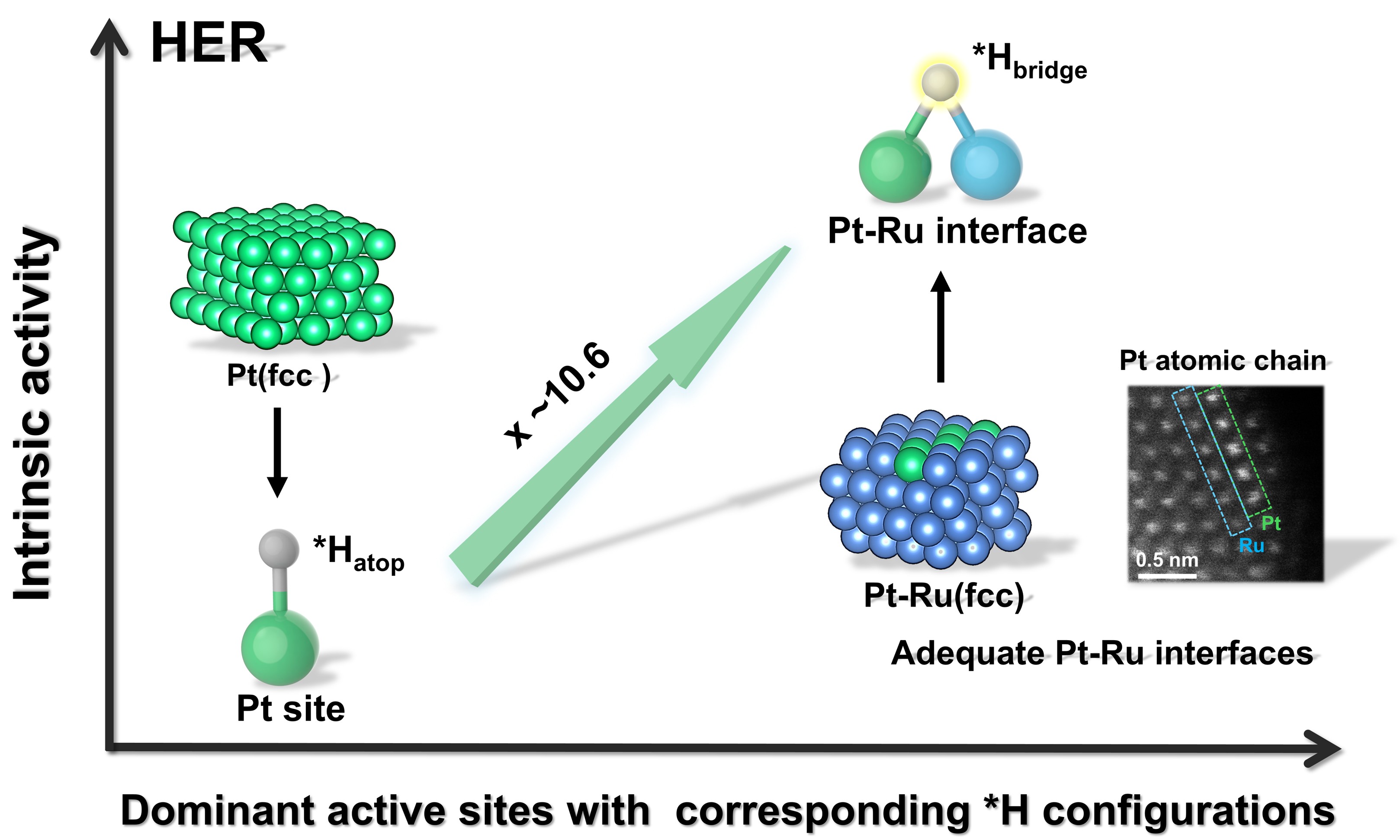

质子交换膜电解水(PEMWE)制氢具有宽功率波动、高动态响应以及高电流密度下低能耗等突出优势,可以有效消纳风光等可再生能源,已成为电解水制绿氢的主要发展方向。阴极析氢反应(HER)中所用贵金属Pt的高成本和稀缺性成为限制其大规模应用的主要障碍之一。Pt-Ru双金属催化剂在酸性或碱性条件下均表现出显著优于商业化Pt/C的HER本征活性,有望在超低Pt负载下实现高活性和稳定性。对于酸性HER,氢在铂族金属表面的“顶式吸附(Hₐₜₒₚ)”和“多配位吸附(Hₘᵤₗₜᵢₚₗₑ)”长期被认为是主导HER的关键中间体,然而“桥式吸附氢(Hbridge)”的作用在实验上长期被忽视。因此,精确构建高效的Pt-Ru双金属催化剂并直接探测HER过程中吸附氢中间体,对于识别主导催化活性的吸附构型和活性位点,并深入理解其构效关系至关重要。

基于此,中国科学院上海高等研究院杨辉、祖连海团队构建了一种具有共晶结构的铂原子链修饰的面心立方钌纳米晶(Pt-Ru(fcc)),并揭示了吸附于Pt-Ru 原子对(pair)的Hbridge中间体在HER中的关键作用,亮点如下:

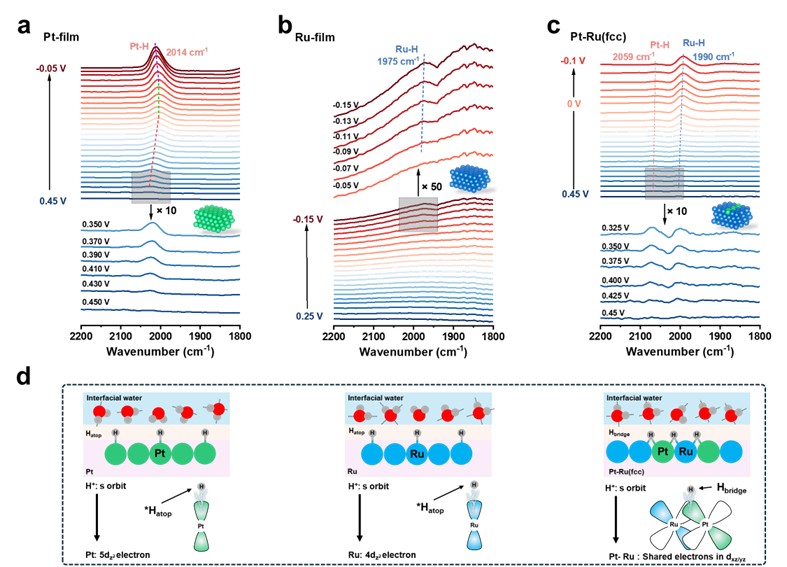

1、桥式吸附氢(Hbridge)主导高效析氢:通过原位增强红外光谱(ATR-SEIRAS)结合理论计算,在Pt-Ru界面处发现了一种高效的氢吸附构型—桥式吸附氢(Hbridge)。该结构中电子从Pt-Ru pair位点向Hbridge的定向跃迁有效促进了氢脱附过程,降低了Hbridge的吸附自由能(ΔGH*= -0.098 eV),加速了氢脱附过程,Tafel动力学能垒降至0.136 eV。

图1 原位ATR-SEIRAS测试图

2、超高表观和本征活性:在2 μgPt cm-2超低Pt载量下,新型Pt-Ru(fcc)催化剂仅需4 mV即可达到10 mA cm-2的电流密度;50 mV下的转换频率(TOF)高达56.4 H2 s−1,是商业化Pt/C的10.6倍;50 mV下的质量活性(MA)为44.26 A mgPt−1,是商业化Pt/C的24.6倍。

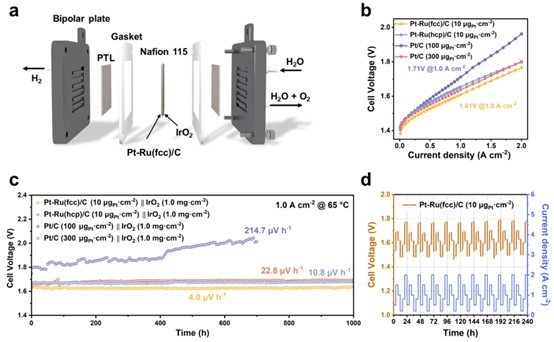

3、低Pt载量下具有实用化PEMWE器件活性、稳定性及波动适应性:在10 μgPt cm-2超低载量下集成的PEMWE器件仅需要1.61 V即可实现1.0 A cm-2,同时在该电流密度下稳定运行1000小时的平均衰减率仅为4.0 µV·h-1;另外,基于80 μm Gore膜的PEMWE器件在相同工况下仅需1.54 V和1.58 V即可实现分别实现1.0和1.5 A·cm⁻²的电流密度;在电流密度0.2~2.0 A cm-2的动态波动测试中,PEMWE器件性能几乎无衰减,可有效适配风电、光伏等间歇性可再生能源。

图2 PEMWE器件性能评估

该发现不仅阐明了Pt-Ru界面Hbridge中间体对提升HER本征活性的关键作用,更为设计面向高效制氢的新一代双金属低贵金属催化剂提供了新范式。研究成果发表于期刊《Advanced Materials》,第一作者为中国科学院上海高等研究院博士研究生赵浩以及上海交通大学倪宝鑫。

上述研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金支持以及上海同步辐射光源技术支持。

文章链接:https://doi.org/10.1002/adma.202503221

打印

打印